1 遺 言

(1)遺言書作成・遺贈(いぞう)

人が亡くなると「相続」が開始し、その時点で故人の権利義務(財産だけでなく負債も)相続人に承継されることが民法で定められています。このような「相続」による承継方法とは別に「遺言」(ゆいごん・弁護士は「いごん」と言う者が多い。)という財産承継方法もあります(よく似た制度で生前に契約をする「死因贈与」という方法もあります)。

もし、法律が決めた方法(法定相続)とは違う財産承継をお考えの場合には、遺言を作成しておくことが必要です。「この財産はどうしてもこの子にあげたい。」、「相続人ではないが介護をしてくれたあの人へ財産を承継させたい。」、「法律の割合ではなく違う割合にしたい」、「相続人がいないので団体に寄付をしたい。」など、遺言なら自分の思いを実現することが可能になります。

(2)遺言で争いを防ぐ

将来、自分の相続のことで家族、兄弟、親族がもめるようなことは、(亡くなった後のこととは言え)とても悲しいことです。長年弁護士をしてきた経験から言いますと、他の紛争よりも相続や離婚など元々は身近だった人々の紛争の方が対立の激しいものになることがよくあります。遺言を作成して、関係する人たちが気持ちよく財産を承継でき、ご自身が築いた財産が活かされるようにしておかれてはいかがでしょうか。

遺言を作成する場合には、法律上気をつけておかなければならないことがあります。例えば、一生懸命よくわかるように内容を書面に記載したとしても、法律の要件を欠くものであれば「遺言としては」一切効力が認められません(「死因贈与」として認めて良いかどうかという問題は残ります)。記載した財産が抜けていたり、特定が不十分であったりしたために、せっかく遺言を作成しても結局紛争になってしまうこともあります。財産を渡そうと思っていた人が先に亡くなった場合にどうするのか、財産を渡したために思わぬ税金がかかることはないのか、遺言に書いたことを実際に誰が実行してくれるのか、生前贈与をした人との不公平をどうするのか、遺留分減殺請求権との関係はどうなるのかなど、遺言作成には多くの法律問題が存在します。

そのためにご自身だけで遺言を作成される場合(自筆証書遺言)には、弁護士など専門家に相談しながら作成されるのが良いでしょう。より確実な方法としては公証役場で、公証人による「公正証書遺言」を作成する方法があります。各地にある「公証役場」へ出向くことができない方は、「公証人」に来てもらうことも可能です。当事務所では、自筆証書遺言作成のご相談、アドバイスはもちろん、公正証書遺言作成についても、どのような内容にするのかを十分に検討して原案を作成し、対象財産の確認、必要な資料の入手、生き別れになった家族(相続人)などの調査、公証役場との打合せ、遺言作成日の同行(あるいは病院や施設に公証人に来てもらう手配)、遺言執行者就任など、公正証書遺言作成準備に関する一切の業務も取り扱っています。ご自宅や施設などへの訪問も可能です。

遺言書作成については、他の業務同様、秘密厳守で、ご家族その他外部には一切知られないようにします(公正証書の場合公証役場で証人2名の立会いがありますが、秘密厳守の点は配慮します)。

(3)遺言執行者

遺言が効力を持つようになってから、その内容を実現する役割を果たすのが「遺言執行者」です。身内やお知り合いの方になってもらうことも可能です。

遺言書で遺言執行者として弁護士を選任し、亡くなられた後の遺言に関する執行事務(遺言内容の通知、預貯金解約や登記など)を任せ、相続人の皆さんに対して法律の仕組みや遺言をしたお気持ちを伝えさせることもできます。当事務所の弁護士はこれまで遺言執行者としての仕事もおこなってきました。

(4)遺言書は撤回可能

お元気なときにはどうしても遺言書を作成する気持ちにはならないでしょうし、お子さんや配偶者から「もう遺言書を書いた方が良い」とはなかなか言い出しにくいものです。しかし、人間なら誰しもいつどうなるかわかりません。その上この超高齢化社会では、いざ遺言書が本当に必要になりそうな年齢になってみると、認知症などで遺言を有効に作成できる能力(意思能力)が失われていたということもありえます。意識がはっきりしなくなったのに、周りの人たちが無理やり遺言を書かせたため、その有効無効を巡って裁判になることがよくあります(理解できない方に無理やり遺言書を書かせてはいけません)。

そこで、たとえば、区切りの良い年齢になったとき(5年ごとの区切りとか、長寿祝いの年など)に遺言書を作成するというのはいかがでしょうか。一度遺言書を作成しても、その後何回でも書き直せます(その都度公正証書遺言にすると費用と手間はかかります)。「そのうち作成しよう」ではなく、「とりあえず作成しておき、また後になって書き直そう」と考えると気軽に思えるかもしれません(ただし、書き直す場合(遺言の撤回)には、法律上有効な遺言書で、前の遺言を撤回した部分がはっきりするものでなければなりませんので注意が必要です)。

なお、認知症の診断を受けたからといって遺言作成が一切できなくなるわけではありません。症状が重くなく、遺言作成ができる能力があることを、医師の診断やその裏づけとなる専門的検査、日頃の行動を記録した録音や録画、本人の日記などによりはっきりさせ、それらを証拠として残しておけば、後で無効とされない遺言書を残すことは可能です。このような場合もご相談ください。

(5)資産管理業務

当事務所では、遺言書作成後、実際に相続が発生するまでの間の各種資産の管理について法律上支援する業務をおこなっています。任意後見人としての資産管理、成年後見などの申立て、詐欺商法など消費者被害対策、不動産売却契約締結、不動産賃料管理回収など法律がかかわる分野を広く取り扱っています。弁護士辰田昌弘は、成年後見人・保佐人、補助人・成年後見監督人としての仕事や、個別契約での財産管理の仕事を長年おこなってきました。

(6)共有物分割

もし、ご自身で共有不動産(相続した不動産など)の持分をお持ちの場合、共有者のどなたかが亡くなるとその相続人が共有に加わる結果になります。たとえば、4人の共有者についてそれぞれ4人の相続人がいるとすれば共有者全員の相続開始後には16人の共有者になり、その次の相続が発生するとさらに人数が増えていきます。兄弟姉妹の数が多かった時代の方の場合、共有者(相続人)が曾孫まで全員で50人以上存在するというケースも珍しくありません。共有物分割は、話し合い、調停、裁判で分け方を決めることになりますが、法律上全員が参加する必要があります。そのため当事者の人数が多い場合とたいへんな手間になります。そこで、できることなら「自分の世代で解決をしておく」というのが望ましいと言えます(ただし、物件の価値によっては先送りもやむなしという場合もありえます)。当事務所では、共有物分割についての法的手続についても取り扱っていますのでお尋ねください。

(7)相続に関する法律の改正

今後(平成29年2月時点で)、民法の相続関係の部分が改正される予定があります(債権法の部分とは別)。平成28年6月の改正中間試案では、配偶者の居住権確保、配偶者の相続分の見直し、自筆証書遺言の方式緩和・保管制度、遺留分制度に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策などが検討されています。もし、このような内容で改正されると相続に大きな影響を与えます。

このような法律改正の動向も正確に把握して遺言書を作成する必要があります。

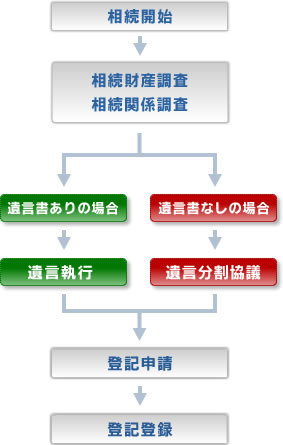

2 遺産分割調停・審判

(1)遺産分割調停

「遺産分割調停」とは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらう当事者同士の話合いの場です。

ご本人で遺産分割調停を申し立てたり、他の相続人から申し立てられた調停にご本人だけで参加したりすることは可能です。調停委員は一般の方にも理解できるように手続を説明してくれます。ご本人だけで遺産分割調停に出席されている方は大勢おられます。ただ、「自分に有利になる点に気がつかない」ということもありえます(調停委員や裁判所は公平を保つ必要がありますのでそのような点についてすべてを教えてくれるわけではありません)。そこで、弁護士による法律相談を受けて問題点を確認した上で、ご自身で調停に参加するという方法も検討されてはいかがでしょうか。

遺産分割の内容によっては、専門的な理解や正確な裏づけ資料の提出が必要になることがあります。そのような場合やよくわからないので不安があるという場合などには、弁護士に委任し弁護士が代理人として(ご本人と共にあるいは単独で)調停に出席することもできますのでご相談ください。関西以外の家庭裁判所での調停でも電話で対応できる場合があります。また、弁護士の費用の点も条件が整えば、少額着手金とし残りは取得できた相続財産から支払う方法も可能です。

(2)遺産分割審判

調停で話合いがつかない場合は、そのまま遺産分割「審判」という手続に移行し、家庭裁判所が、期限を決めてどの相続人に何を与えるかについて判断することになります。そのため遺産分割の問題がいつまでも解決しないということにはなりません。

この審判の段階になりますと、もう話し合いではありませんので、法律上の問題点、財産の評価、裏づけとなる証拠や事実についての正しい理解が不可欠です。

(3)遺産確認の訴え(相続財産確認訴訟)

遺産分割調停は当事者同士の調整と話合いに時間を要しますので、早くても半年程度、長い場合は1年以上要することもあります。その遺産分割調停をしている間に「亡くなられた方(被相続人)の財産のはずなのに、別の人の名義になっていたものがみつかった」という場合があります。そうすると、遺産分割の調停を進める前に、そもそもそれが相続財産(遺産)なのかどうかを確定させなければなりません。ところが、その点を遺産分割調停の手続で決めることはできないのです。

相続財産(遺産)か否かの確定のためには、別に地方裁判所に裁判を起こさなければなりません(遺産確認の訴え・遺産確認訴訟)。その裁判で、相続財産かどうかをはっきりさせ、もしそうならそれも含めて再度遺産分割調停を行うことになります。このような遺産確認の裁判をご自身で行うのはかなり難しいと思われますので弁護士に委任する必要が高いでしょう。

この確認の訴訟だけで1年程度かかることもありますので、遺産分割調停が終わるまでには相当な時間がかかってしまいます。その間、相続人全員が財産を運用できなくなって非効率ですし、 相続人も亡くなったりして(これを「二次相続」といいます)さらに相続人が増えてしまうこともあります。ですので、遺産分割の場合には、相続財産について十分に調査し、当事者間の意見や争いのポイントは何かなどを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが誰にとっても大切になってきます。

(4)特別受益・持戻免除・寄与分

特別受益、持戻免除、寄与分といった問題は、遺産分割を行う際によく争われます。これらの問題は、難しく、対立の激しい問題に発展しがちです。そのため、遺産分割を解決するためにはこれらの問題に対する正確な知識・理解と、適切な対応が不可欠です。

当事務所では、長年遺産分割を扱う中でこれらの問題にも対応してきました。

3 相続放棄・限定承認

(1)相続放棄

亡くなられた方について、「もしかすると多額の借金があるかもしれない」という場合があります。プラスの財産より負債が多い場合には、「相続放棄」をご検討ください。借金、保証人、未払家賃などの支払義務も、預金や不動産と同じく相続の対象なのです。そのため、何もせず放置していれば、相続人が、自分の相続分に応じて負債を引き継ぐことになり、債権者から請求を受けても仕方がないことになってしまいます。しかし、相続放棄さえしていれば負債を引き継がなくて済みます。ただし、最初から相続人ではなかったことになりますのでプラスの財産も全く引き継ぐことはできません。

注意していただきたいのは、この相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」「3か月以内」(熟慮期間)です。この期間内に法律で決められた場所にある家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。手続自体は難しいものではありません。ただし、相続財産を処分するなどした場合には、放棄ができなくなってしまいます(法定単純承認)。

「3か月を過ぎた」と思った場合でも、法律的には相続放棄が認められる場合があります。必ずしも「亡くなった日から」数えて3か月とは限らないのです。この起算点は法律上の問題になりますので詳しくは弁護士に相談するのが良いでしょう。

(2)相続放棄申述期間延長

どうしても3か月以内に放棄するかどうか決められない、時間が足りないという方は、所定の家庭裁判所に申述期間延長の申立ができます。絶対とは言いませんが、通常1回、3か月だけは延長してもらえるようです。これも早めの申立が必要です。

(3)限定承認

限定承認とは、相続放棄ができる期間(熟慮期間)と同じ3か月以内に家庭裁判所に申述をすることにより、プラスの財産(積極的相続財産)がマイナスの財産(負債や遺贈の義務)などを上回る場合だけ相続するが、マイナスの方が大きい場合にはプラスの財産の範囲でしか相続しないことができるという制度です。これにより債務を相続しないで済みます。一見、合理的で便利な制度のように見えますが、限定承認の時点で譲渡所得課税が発生してしまったり、早期の準確定申告が必要になったりするなど、面倒な制度でリスクがありますのでご注意ください。利用されたい方は必ず相続に詳しい法律の専門家に相談してください。

4 遺留分減殺請求

相続人のうち配偶者、子、直系尊属には「遺留分」という権利があります(兄弟姉妹にはありません)。この人たちに、ある一定の割合(遺留分)は相続権を保障するという制度です。たとえば、遺言などで全てを他の相続人に与えるとされていても、自分の遺留分が侵害された相続人は、遺留分の範囲で遺言による遺贈などの効力を奪う権利があるのです(遺留分減殺請求権・いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)。

この遺留分減殺請求を実現するためには、生前の贈与の調査や面倒な計算などが必要になり、相手が応じなければ訴訟が必要となりますので、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。当事務所では遺留分減殺請求権を行使する場合も、逆に行使された場合も取り扱っています。

注意していただきたいのは、この遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から「1年間」を経過したときや相続開始から10年を経過したときは消滅してしまうことです。前者の制限は1年以内に通知を出せば足りるのですが、もし方法を誤ると権利が消えてしまいます。また、「いつから」数えて1年以内なのかという問題もありますのでお困りの場合はご相談ください。

5 遺言無効確認の訴え

自筆証書遺言だけでなく、たとえ公正証書遺言であっても、認知症が進んでいたなどの理由で遺言が正常にできるだけの能力がないまま作成された場合があります。能力がなかったにもかかわらず、相続人予定者の一人が自分に有利になるように無理に遺言書を書かせるのが典型例です(判断能力が衰えてくると身近にいる誰の言うことでも理解しないまま応じてしまうことがあるようです)。能力がなければ遺言書は「無効」です。その「無効」を地方裁判所で確認してもらうと、遺言がなかった状態から遺産分割をスタートさせることができます。

ただし、そのためには、当時、通院していた病院の資料などかなりの証拠が必要となり、とても簡単に認められる訴訟(裁判)とは言えません。裁判所は、証拠に基づいて判断をする機関ですので、遺言無効の証拠が不足していれば主張を認めてくれません。専門家にご相談の上、本当に訴訟で争える程度の証拠があるかどうかを慎重に検討することをお勧めします。遺言無効について判断した裁判例をご覧いただくとわかりやすいと思います。

6 相続財産管理人選任申立

亡くなられた方(被相続人)に相続人がいるのかいないのかわからない場合、その人の相続財産を管理し、相続人を捜す手続をとり、立替金や債務の弁済などをする役目の「相続財産管理人」を家庭裁判所に選んでもらうことができます(弁護士が選任されることが多い)。

7 特別縁故者に対する相続財産分与

亡くなられた方(被相続人)に相続人がなく、相続財産管理人の手続によっても相続人が確認できないまま相続財産が残った場合、最後は国の財産になります(国庫に帰属)。

ただし、その前に、相続人ではないが亡くなられた方と生計を同じくしていた人や、特別の縁故があった人や団体が申立てをすれば、家庭裁判所が残った財産について分与することを認める場合があります。全く認めないこともありますが、該当すると思われる方は申立てをしておくとよいでしょう。施設などの団体に財産分与が認められた例もあります。こちらの事務所ではこのような申立てやその不服申立(抗告)の代理もしています。

|